Perchè nasce "Il Pensiero Cattolico"

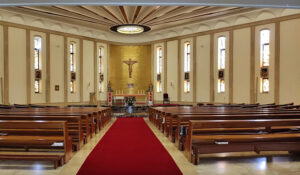

La Fede Cattolica non è una Fede qualsiasi, non ha nulla a che fare con una religione qualsiasi. "Dove tutte le verità si danno appuntamento" diceva Chesterton. E' bellissima, piena, solida, luminosa, avvolgente, forte e mite contemporaneamente ma, soprattutto, ti dona la libertà che solo la Fede in Cristo, piena, può dare. Il nostro piccolo compito, come laici e clero , è quello di mostrare a tutti quanto non ci sia nulla di più bello di Essa e ridare fiato ad un popolo, cattolico, che sebbene ripetutamente colpito, è ancora in piedi,fedele.

Editoriale

Editoriale

Editoriale

Il Santo del giorno

Articoli recenti...

Perchè nasce "Il Pensiero Cattolico"

La Fede Cattolica non è una Fede qualsiasi, non ha nulla a che fare con una religione qualsiasi. "Dove tutte le verità si danno appuntamento" diceva Chesterton. E' bellissima, piena, solida, luminosa, avvolgente, forte e mite contemporaneamente ma, soprattutto, ti dona la libertà che solo la Fede in Cristo, piena, può dare. Il nostro piccolo compito, come laici e clero , è quello di mostrare a tutti quanto non ci sia nulla di più bello di Essa e ridare fiato ad un popolo, cattolico, che sebbene ripetutamente colpito, è ancora in piedi,fedele.

Articoli recenti...

Perchè nasce "Il Pensiero Cattolico"

La Fede Cattolica non è una Fede qualsiasi, non ha nulla a che fare con una religione qualsiasi. "Dove tutte le verità si danno appuntamento" diceva Chesterton. E' bellissima, piena, solida, luminosa, avvolgente, forte e mite contemporaneamente ma, soprattutto, ti dona la libertà che solo la Fede in Cristo, piena, può dare. Il nostro piccolo compito, come laici e clero , è quello di mostrare a tutti quanto non ci sia nulla di più bello di Essa e ridare fiato ad un popolo, cattolico, che sebbene ripetutamente colpito, è ancora in piedi,fedele.

Articoli recenti...

Attualità

Video recenti...

Libri consigliati da IPC

Gallery...